Santi del 29 Febbraio - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1985

- Pellegrina Anno 1986

- Pellegrina Anno 1987

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1989

- Pellegrina Anno 1990

- Pellegrina Anno 1991

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 1993

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Pellegrina Anno 2015

- Storia del Santuario

- Bartolo Longo

- Rivista del Santuario

- Delegati Pontifici

- Gli ex voto

-

Madonna Pellegrina

- Con Gesù

- Meditando

Santi del 29 Febbraio

1 Beata Antonia di Firenze – Badessa -

+ 29 febbraio 1472

Nata a Firenze, giovanissima si sposò ed ebbe un figlio. Rimasta vedova, entrò nel Monastero delle Terziarie di San Francesco, fondato a Firenze nel 1429 dalla Beata Angelina.

Fu Badessa a Foligno (1430-

Allora, come era avvenuto ad Assisi ai tempi di Santa Chiara, molte fanciulle aquilane, per seguire Antonia che ne rispecchiava le virtù, abbandonarono il mondo.

La Beata morì il 29 febbraio 1472.

Il suo corpo si conserva, tuttora intatto e flessibilie, nel Monastero di Santa Chiara dell'eucarestia a L'Aquila.

Pio IX approvò il culto il 17 settembre 1847.

Martirologio Romano: All’Aquila, beata Antonia da Firenze, Vedova, poi Fondatrice e prima Badessa del Monastero del Corpo di Cristo sotto la prima regola di Santa Chiara.

Antonia nacque a Firenze nel 1400. Giovane vedova, con un figlio, si oppose alla famiglia che era favorevole ad un nuovo matrimonio. Vedeva, nelle avversità della vita, un disegno singolare del Signore.

Erano gli anni in cui san Bernardino da Siena, con alcuni compagni, diffondeva in molte città italiane il movimento dell'Osservanza e il ritorno di un "francescanesimo" delle origini. La maggior parte delle prediche erano fatte in piazza, le chiese non riuscivano a contenere le folle che puntualmente accorrevano. Frate Bernardino predicò in Santa Croce a Firenze dall'8 marzo al 3 maggio 1425.

Antonia, ascoltandolo, rispose sì, senza condizioni, alla chiamata di Dio. Aveva conosciuto l´esperienza della vita matrimoniale, era madre, ma il Signore dava una svolta alla sua vita. Quattro anni dopo, sistemate le questioni familiari, entrò tra le terziarie francescane fondate dalla Beata Angiolina da Marsciano, anch'essa giovane vedova. Il convento fiorentino di Sant'Onofrio era il quinto che veniva fondato. Poco dopo la sua professione Antonia fu mandata, per il suo carisma, nel monastero più antico dell'Ordine, sorto a Foligno nel 1397. La fondatrice la trasferì in seguito ad Assisi, a Todi, poi definitivamente a l´Aquila, per fondare una nuova comunità. Era il 2 febbraio 1433.

Il convento aquilano, posto sotto la protezione di Sant' Elisabetta, la ebbe come guida per quattordici anni, durante i quali diede tutta se stessa perché la comunità crescesse secondo i precetti del Vangelo. Nel cuore di Antonia maturava però il desiderio di una vita maggiormente contemplativa. Motivo di pena fu, per diversi anni, la vita disordinata del figlio, che aveva sperperato il patrimonio, causando litigi tra i parenti.

Al movimento dell'Osservanza aderirono diverse comunità di clarisse e a L´Aquila fu san Giovanni da Capestrano a guidare la riforma. Antonia fu tra le prime che vi aderì. Il Santo trovò l'edificio per il monastero, presenziando alla solenne fondazione del 16 luglio 1447. Il corteo, partendo da Collemaggio, accompagnò Antonia, eletta badessa per volontà del Capestrano, e le tredici compagne al monastero dell'Eucaristia (o del Corpus Domini).

Si cominciò nelle ristrettezze più assolute, mancava anche lo stretto necessario, e Antonia non esitò a farsi questuante. La povertà era vissuta con letizia evangelica, l'esempio della Madre era forte e materno e il clima sinceramente fraterno. I frutti furono abbondanti e molte giovani chiesero di vestire l'abito e di consacrarsi al Signore. Anche per il figlio di Antonia, Battista, San Giovanni ebbe un ruolo determinante.

Il giovane vestì il saio francescano nel convento di Campli, conducendo una vita esemplare. Trascorsi sette anni, Antonia finalmente ottenne di potersi dedicare esclusivamente alla contemplazione e al silenzio. "Taceva ma la sua fama gridava", come si disse di Santa Chiara. Era modesta ed obbediente, in mensa e in coro stava all'ultimo posto, indossava le vesti più logore, lasciate dalle consorelle. Alcune monache la videro rapita in estasi, con una aureola luminosa sul capo. Negli ultimi anni ebbe una piaga alla gamba che tenne nascosta. La Beata morì alle 21 del 29 febbraio 1472, vegliata con amore dalle sorelle. Alcuni miracoli si verificarono prima ancora che venisse sepolta. Una monaca si distese al suo fianco e guarì da alcune piaghe.

I magistrati della città vollero sostenere le spese del funerale. Quindici giorni dopo la sepoltura, le consorelle, volendo ancora vedere le sue sembianze, la disseppellirono, trovandola come se fosse appena morta. Si diffuse la voce in città e il Vescovo Agnifili ordinò che fosse sepolta in un luogo distinto.

distinto.

Nel 1477 il Vescovo Borgio, dopo una nuova ricognizione, constatato lo stato di perfetta conservazione del corpo di Madre Antonia e, soprattutto, ben conoscendone la fama di santità, ne autorizzò il culto che fu poi confermato il 28 luglio 1848.

Le clarisse di Paganica, custodi del suo corpo, sono oggi fedeli testimoni del suo carisma.

Preghiera

Padre delle Misericordie,

Tu che hai scelto la Beata Antonia,

come figlia, sorella e sposa

del Tuo Figlio Gesù Cristo

sulla via tracciata da Francesco e

Chiara d’ Assisi e l’hai colmata

dei doni del tuo Spirito

rendendola modello di povertà

e di vita evangelica per l’ardente

desiderio del Crocifisso povero,

concedi, per sua intercessione,

la semplicità, la purezza di vita

e la grazia che ti chiediamo

perché tutto di noi sia una lode

senza fine a Te che vivi e regni

nei secoli dei secoli.

Amen

(Autore: Daniele Bolognini -

2 Sant'Augusto Chapdelaine -

La Rochelle (Francia), 6 gennaio 1814 – Sy-

Nacque a La Rochelle in Francia, il 6 gennaio 1814 in una famiglia di contadini. Frequentò il Seminario diocesano e fu ordinato sacerdote nel 1843; ebbe il compito, prima di vicario e poi di parroco del villaggio di Boucey. Nel 1851 passò al noviziato dell'Istituto delle missioni estere di Parigi e il 29 aprile 1852 s'imbarcò ad Anversa, diretto alla missione cinese del Kuang-

Trascorsero quasi tre anni, poi nel 1855 poté entrare nello Kuang-

Un certo Pé- soldati insieme a molti neofiti per avere per primo seminato la fede cristiana in questa regione, colpito da trecento frustate e costretto in una piccola gabbia, morì infine decapitato.

soldati insieme a molti neofiti per avere per primo seminato la fede cristiana in questa regione, colpito da trecento frustate e costretto in una piccola gabbia, morì infine decapitato.

La storia dell’evangelizzazione della Cina è costellata da innumerevoli martiri, missionari europei, clero locale, catechisti cinesi, fedeli convertiti, che donarono la loro vita, durante le ricorrenti persecuzioni, che si alternarono a periodi di pace e di proficua evangelizzazione, scatenate o sobillate da bonzi invidiosi, fanatici ‘boxer’, crudeli mandarini e imperatori, soldataglia avida di sangue e saccheggi.

In questa eroica schiera di martiri caduti negli ultimi quattro secoli, è compreso Sant’ Augusto Chapdelaine, missionario dell’Istituto delle Missioni Estere di Parigi.

Nacque a La Rochelle (diocesi di Coutances) in Francia, il 6 gennaio 1814; coltivò con i fratelli, fino ai 20 anni, gli ampi poderi agricoli presi in affitto dalla famiglia; ma dopo la morte di due di essi e la riduzione della superficie dei terreni, lasciò l’azienda e si dedicò alla desiderata carriera ecclesiastica.

Frequentò il Seminario diocesano e fu ordinato sacerdote nel 1843; ebbe il compito, prima di vicario e poi di parroco del villaggio di Boucey.

Ma il suo desiderio era quello di essere missionario, quindi nel 1851 passò al seminario – noviziato dell’Istituto delle Missioni Estere di Parigi e il 29 aprile 1852 s’imbarcò ad Anversa, diretto alla missione cinese del Kuang-

Trascorsero quasi tre anni, poi nel 1855 poté entrare nello Kuang-

Il mandarino allora inviò le sue guardie a Yan-

Il 25 febbraio 1856, la casa venne circondata dalle guardie e perquisita; padre Chapdelaine fu fatto prigioniero insieme a quattro fedeli cristiani che l’avevano accompagnato e il secondo figlio dell’ospite.

La retata di cristiani produsse a sera 25 prigionieri, che furono bastonati a colpi di bambù, incatenati e con la "ganga" al collo (tipica gogna dei Paese asiatici).

Il 26 febbraio il missionario fu interrogato e accusato; ricevé per punizione centinaia di colpi di bambù che lo resero tutto una piaga. Il giorno dopo fu incatenato con le ginocchia piegate e strette sopra delle catene di ferro e così rimase in quella dolorosissima posizione fino al 28, in attesa di un ingente riscatto da parte dei cristiani, che comunque erano nascosti ed impauriti.

Fu condannato a morire nella gabbia e il 29 febbraio 1856, con il collo entro un foro del coperchio superiore e il corpo, tolto il fondo della gabbia, sospeso, il missionario morì come fosse impiccato.

Padre Augusto Chapdelaine fu Beatificato il 27 maggio 1900 da Papa Leone XIII e proclamato Santo il 1° ottobre 2000, da Papa Giovanni Paolo II. (Autore: Antonio Borrelli -

3 San Ilaro – 46° Papa (29 febbraio)

Cagliari? -

(Papa dal 19/11/461 al 29/02/468)

Nativo della Sardegna, nel 465 tenne a Roma un Sinodo

(Il primo Papa i cui atti ci sono stati trasmessi integralmente)

Abbellì la Basilica lateranense.

Martirologio Romano: A Roma sulla Via Tiburtina, deposizione di Sant’Ilario, Papa, che scrisse lettere sulla fede cattolica, con cui confermò i Concili di Nicea, di Efeso e di Calcedonia, mettendo in luce il primato della sede Romana.

Il "Liber Pontificalis" lo riporta come originario della Sardegna, si dice di Cagliari, figlio di un certo Crispino e della sua infanzia, giovinezza e venuta a Roma, non si sa niente.

Si comincia a parlare di lui quando nella città eterna era già diacono, al tempo della controversia cristologica provocata da Eutiche (378-

L’eresia monofisita (V- condannata determinò il distacco della Chiesa Copta, Giacobita e Armena; l’eresia fu condannata nel Concilio di Calcedonia del 451; dove si affermò il dogma che in Gesù Cristo vi è una sola persona con due nature, umana e divina.

condannata determinò il distacco della Chiesa Copta, Giacobita e Armena; l’eresia fu condannata nel Concilio di Calcedonia del 451; dove si affermò il dogma che in Gesù Cristo vi è una sola persona con due nature, umana e divina.

Si ritiene che godesse di una notevole considerazione, perché papa San Leone I Magno (440-

I Legati pontifici partirono per la celebre città cristiana della Lidia, antica provincia romana dell’Asia, verso la metà di giugno del 449, ma durante il viaggio il prete Renato morì nell’isola di Delo; gli altri raggiunsero Efeso verso la fine di luglio o gli inizi di agosto, accolti da Flaviano patriarca di Costantinopoli; nel contempo il patriarca di Alessandria Dioscoro, che aveva l’incarico dall’imperatore d’Oriente Teodoro II (401-

Il Concilio ebbe uno svolgimento tempestoso per la brutale e tirannica conduzione di Dioscoro, che abilmente eluse sempre la lettura delle lettere papali, di cui la delegazione pontificia era portatrice.

Il Vescovo Giulio, il diacono Ilaro e il notaio si trovarono soli contro una maggioranza ostile, di cui non parlavano la lingua, malvisti dal presidente e dalla legazione imperiale; ne scaturì la riabilitazione di Eutiche, che era stato in precedenza scomunicato dal patriarca Flaviano di Costantinopoli; poi si passò alla condanna dello stesso Flaviano e qui successe una serie di violenze verbali e l’Assemblea si tramutò in una bolgia; Dioscoro fingendo di essere aggredito, fece entrare i commissari imperiali con armigeri armati di spade, per riportare l’ordine, ma insieme entrarono anche tanti monaci eutichiani, marinai alessandrini e teppisti vari, tutti armati di bastoni.

Flaviano fu aggredito e malmenato, finché riuscì a rifugiarsi in un angolo della basilica, guardato dalle guardie e protetto da pochi suoi fedeli. Dioscoro intanto, minacciando le sanzioni più gravi, raccolse le 113 firme dei vescovi presenti, contro di lui.

Dei Legati romani, persi nella indegna gazzarra, non si seppe più niente di certo, si pensa che almeno Ilaro fosse con Flaviano da cui raccolse l’accorato appello scritto per il papa; la lettera poi giunta al papa Leone I però è motivo di disaccordo da parte degli studiosi, su come fosse pervenutagli.

Dopo la burrascosa prima Sessione del Concilio, passato alla storia come il "latrocinio di Efeso" per la pesante ingerenza della corte bizantina tramite il suo incaricato Dioscoro; si aprì una seconda Sessione a cui inutilmente furono invitati a partecipare i Legati pontifici dallo stesso Dioscoro, i quali avventurosamente ritornarono a Roma, patendo ogni sorta di privazioni.

Ilaro giunse alla fine di settembre; gli antichi testi mettono in risalto la forza d’animo, lo sprezzo del pericolo, la combattività del diacono a confronto del comportamento più debole e cauto degli altri membri della legazione romana.

Molte lettere di vescovi orientali coinvolti nella controversia religiosa e che furono deposti, in conseguenza del risultato del Concilio di Efeso, furono a lui indirizzate, come autorevole esponente della difesa dell’ortodossia e di intercessione presso il papa Leone I, il quale aveva già elogiato il comportamento di Ilaro e che lo eleverà al grado di arcidiacono in una data prima del 455-

Papa Leone I lo incaricò anche nel 456 di interpellare qualche valente astronomo del tempo, per definire l’ennesima controversia fra Roma e l’Oriente, sulla celebrazione della Pasqua; il lavoro con l’apporto determinante del suo amico Vittorio di Limoges, terminò nella primavera del 457 stabilendo una data fissa per 532 anni a partire dal 29 d.C.; comunque questo computo fu accolto solo in Italia e nella Gallia e non da altre Nazioni dell’epoca.

Il 10 novembre 461 morì il papa san Leone I Magno e dopo nove giorni, il 19 novembre, gli successe acclamato da tutti, l’arcidiacono Ilaro, compito non facile dopo un grande pontificato come quello di papa Leone I, ma Ilaro che s’era formato alla sua scuola e ne era stato collaboratore stimato, seppe mostrarsi all’altezza della situazione; tanto che gli studiosi concordano nel dire, che il suo pontificato fu la pura e semplice continuazione del precedente.

Si preoccupò, con lettere andate perse, della spinosa situazione delle Chiese Orientali nei loro rapporti con Roma; ma soprattutto, alla luce di documenti recuperati e del verbale del Concilio di Roma del 19 novembre 465, intervenne nelle controversie delle Chiese della Gallia e della Spagna, che coinvolsero il metropolita di Arles Leonzio, il metropolita di Vienne San Mamerto, il metropolita di Embrum Ingenuo, il metropolita di Aix Ansanio, i vescovi della provincia di Tarragona contro Silvano di Calahorra, ecc.

Nel sopra citato Concilio del 465 fece discutere ed approvare i divieti di ammettere agli Ordini sacri i vedovi ammogliati, mariti di vedove, ignoranti, penitenti e mutilati; riprovò l’ereditarietà delle cariche vescovili, raccomandò la celebrazione annuale di Concili provinciali; difese la dignità del sacerdozio, tenne alto il prestigio della Sede Apostolica.

Riguardo Roma si oppose alla costruzione di chiese eretiche, chiedendone con fermezza l’attuazione all’imperatore Antemio († 482); proseguì l’opera restauratrice del suo grande predecessore dopo la tempesta dei Vandali, che saccheggiarono Roma nel 455.

L’opera maggiore fatta eseguire a Roma da papa Ilaro, furono i notevoli e dispendiosi lavori compiuti al battistero Lateranense; ci fu una profusione di opere d’arte massicce, con lampadari d’oro, tre cervi d’argento pieno, fontane artistiche per l’acqua battesimale.

Ai fianchi del Battistero fece erigere tre oratori dedicati ciascuno a S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista e alla Santa Croce, dove fu deposta una reliquia della Croce e il cui insieme era di aspetto regale.

Eresse due monasteri, eseguì lavori a San Lorenzo fuori le Mura, abbinandovi due bagni e alloggi per i pellegrini, e due famose biblioteche con antichi codici del Vecchio e Nuovo Testamento.

Provvide di arredi sacri preziosi, le 25 basiliche o chiese abilitate alle liturgie stazionali con le relative processioni. Consacrò numerosi Sacerdoti, Diaconi e Vescovi; quest’inesauribile papa concluse il suo pontificato, durato appena sei anni e tre mesi, il 29 febbraio dell’anno bisestile 468.

Il suo corpo fu sepolto nella basilica di San Lorenzo al Verano, accanto ai Papi Zosimo e Sisto III. Inizialmente venne menzionato come santo al 10 settembre nei vari ‘Martirologi’ compreso il Geronimiano e a tale data fu inserito nel "Martirologio Romano"; nelle edizioni più recenti però la sua celebrazione è stata portata al 28 febbraio e negli anni bisestili al 29 febbraio. (Autore: Antonio Borrelli -

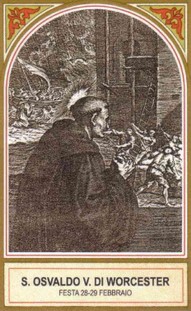

4 S.Osvaldo di Worcester -

Sant'Osvaldo di Worcester – Vescovo (28 febbraio -

Etimologia:

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Worcester in Inghilterra, Sant’Osvaldo, Vescovo, che, dapprima Canonico, divenuto poi Monaco, fu infine posto a capo delle Chiese di York e di Worcester e, maestro affabile,  gioioso e dotto, introdusse in molti monasteri la regola di San Benedetto.

gioioso e dotto, introdusse in molti monasteri la regola di San Benedetto.

Figlio di genitori danesi, divenne monaco benedettino a Fleury in Francia e ritornò prete in Inghilterra nel 959.

Su raccomandazione di san Dunstano di cui Osvaldo condivideva gli ideali monastici fu nominato nel 961 vescovo di Worcester, dove trasformò il Capitolo in una comunità monastica; fondò anche due monasteri a Westbury-

Quando fu nominato Arcivescovo di York, gli fu concesso di tenere anche la Diocesi di Worcester.

Nella reazione antimonastica che seguì la morte di Sant’ Edoardo martire, le comunità monastiche furono temporaneamente disperse.

Ebbe come caratteristica personale la gentilezza, la cortesia e gioiosità che lo fecero molto amare dal popolo.

Morì a Worcester il 28 febbraio 992 dopo aver lavato i piedi a dodici poveri ed essersi seduto con loro a tavola.

Il suo corpo fu traslato in un nuovo sepolcro da San Wulfstano anch’egli Vescovo di Worcester dal 1062 al 1095. (Autore: Antonio Borrelli -